福知山の遊郭

福知山の遊郭は、「猪崎」という市街地から離れた場所にあります。

元は明治10年(1877)、猪崎とは由良川を挟んだ対岸あたりにある下柳町に、12軒ほどの貸座敷が出来たのが始まりとされています。

ここの貸座敷(遊廓)は福知山市を流れる由良川に沿って作られ、当時は堤防の上に作られたこともあり、「土手の町」または「土手町」と呼ばれていたそうです1。

明治29年(1896)8月30日、暴れ川で有名な由良川が豪雨で氾濫、福知山の歴史に残る大洪水になりました。

その時の由良川の水位は中心部で8メートル、最高12メートル。福知山市街地がほぼデカい池と化したようなもの。福知山市の記録によると死者270人以上、堤防も全く役に立たず川沿いの遊郭は建物一つ残らず消えたと『福知山市史』に記録されています。

それをきっかけに遊廓は川向かいの「猪崎」に移転、明治31年(1898)には完全に息を吹き返します。そして、「猪崎」が福知山の遊廓の代名詞になります。

記録によると、明治末期には芸妓30人、娼妓100人と北近畿最大規模の遊里となり、大正末期には妓楼78軒、娼妓の数160人と、おそらくこの数が戦前のピークかと思われます。

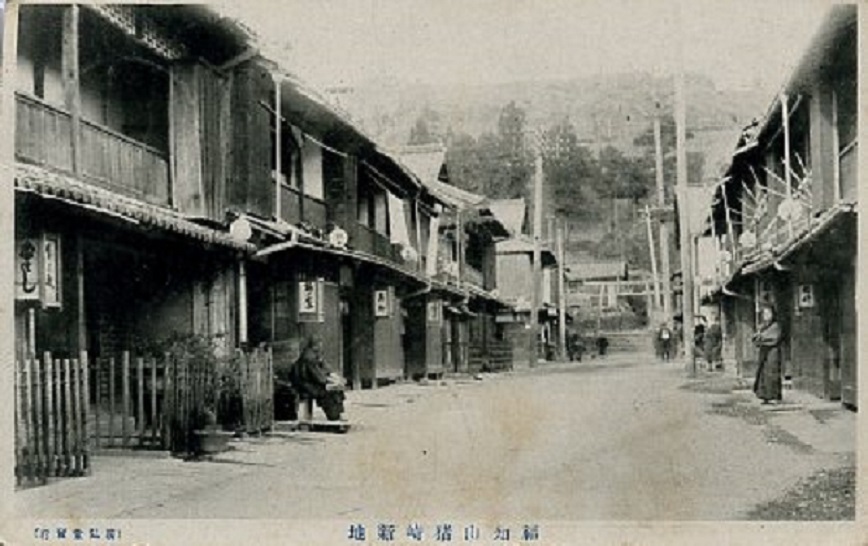

こちらは大正時代と推定される猪崎遊廓を写した絵葉書ですが、奥に鳥居がありその山の上には…いや、これは後で語るとしましょう。

で、その約80年後の2010年現在の同じ道を写してみました。この道の両側に貸座敷がずらりと並んでいたというのがわからないほど変わっています。

こう書くといささか失礼ですが、なぜ福知山に北近畿最大規模と言われた遊廓があったのか?それは軍隊と大きな関係があります。

このシリーズで度々書いているように、軍隊と遊郭は腐れ縁、切っても切れない関係にあり、遊郭側から見ると兵隊さんは上得意様。

福知山には明治以降旧陸軍の第20歩兵連隊が常駐していたのですが、そう遠くない舞鶴には海軍と、いわば陸海軍の挟み撃ち的な位置にあり、遊郭を作るにはもってこいのロケーションでした。

また、軍隊側も近くに遊里を作って欲しい事情があり、実際に要請もありました。

当時の娯楽と言えば、食う飲む、寝る、打つ、そしてヤるくらいが関の山。そして、最後のヤるにはちょっと大人な事情がありました。そこらへんの街娼を買って性病をもらってしまうと行動不能となり、軍隊の頭の痛い問題でもありました。

性病検査も毎週行われる公娼、つまり遊郭だと性病感染率も低い。実際、街娼の性病感染率はだいたい10%のところ、遊郭の娼妓は2%前後というデータもあります。ヤるのはストレス発散のこともあるので禁止にしないが、遊郭に行ってねという切実な事情があったのです。

第20聯隊が福知山に新設されたのは明治31年。猪崎遊廓が成長し始めるのもこの時期。昔はさぞかし兵隊さんたちで賑わったと容易に想像がつきます。

そして猪崎遊郭は戦後、そのまま赤線に移行し、昭和33年の売防法施行で廃止となりました。

昭和41年(1966)の住宅地図を見ると旧遊里内に「福知山お茶屋組合」なる文字があり、「旅館」「料亭」の名前がチラホラ見受けられます。おそらく赤線の転業後の姿でしょう。そして時が過ぎそれらもなくなり、現在は静かな住宅街として現在に至っています。

ところで、『全国女性街ガイド』には福知山のことはどう書いているのか。…あれ?ない。

著者の渡辺寛氏も福知山までは来ることはなかったのか、全国の有名な赤線を網羅しているはずの『全国女性街ガイド』にも載っておらず。レアな赤線街だったのか?

何がともあれ、赤線バイブルには福知山の「ふ」の記載もありませんでした。

現在の猪崎遊郭の姿はどうなっているのか!?

続きをクリック❗❗

コメント

こんにちは!はじめまして(^^)

私の母は、福知山の出身です。

3歳〜4歳の頃まで福知山で過ごしたらしく。

生家は、武家屋敷だったそうで、トイレの便器は木製で漆塗りで。

便器の周囲には小型の畳が敷き詰められていたことを覚えていると言ってました。

母の父親(私からみたら母方の祖父)が早くに亡くなり、祖父の弟と共有名義だった屋敷を祖父の弟が相談なく売却した事で、生家を離れたそうです。

母方の祖父は、当時の国鉄で働いていましたが、実家の家業が人買いだったそうで。

その家業がイヤで、家業を継がず国鉄で働くに至ったと母から聞きました。

何故、京都府内とは言え京都からも随分離れている福知山で家業が人買いだったのか、ずっと謎だったのですが貴殿のレポートを拝見してし納得ができました。

>香久夜さん

はじめまして。コメントありがとうございます。

>実家の家業が人買いだったそうで。

>その家業がイヤで、家業を継がず国鉄で働くに至ったと母から聞きました。

遊里史を研究していると、「妓楼に二代目なし」という言葉に当たります。

貸座敷、つまり遊女屋ですが楼主も遊女屋が穢れ仕事だと自覚しており、子供には堅気の仕事に就かせ後は継がせないことがほとんどでした。

実際、貸座敷の二代目ってほとんど聞いたことがないですし(親戚が継ぐならあるのですが)。

遊女屋の人買いこと女衒(ぜげん)も同じだったと思います。