戦前の大阪には、名実共に日本一の規模を誇ったスーパー遊里、松島遊郭がありました。

残念ながら、昭和20年3月のいわゆる大阪大空襲で焼失ならぬ「消失」してしまいました。

そのスーパー遊郭の歴史については、こちらをどうぞ。

その後は現在も現役の松島新地に引き継がれていますが、その現在の姿はどうなっているのか。

それが今回の記事の趣旨であります。

本編は現在の松島新地を訪問する記事ではありません。それ目当ての方はここで引き返してください。

戦争で焼けた遊郭の跡 現在の松島新地ではない

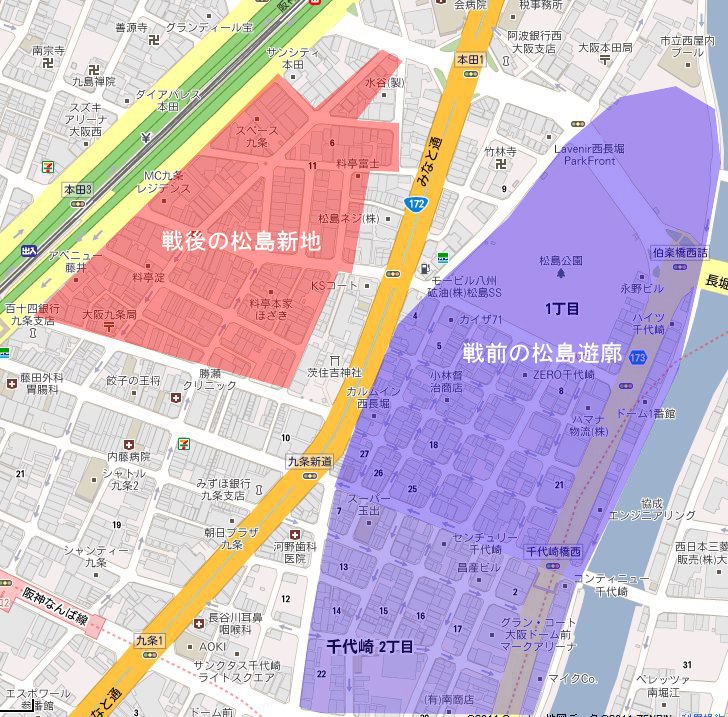

もう知ってる人は知ってる通り、戦前の「松島遊廓」の場所と戦後の赤線の「松島新地」は存在した位置が違います。

位置を現在のGoogle mapと重ね合わせると、こうなります。

戦前と戦後の位置はけっこう離れているイメージがあったのですが、こうして地図にしてみると、同じ大阪市西区のせいか、なんや隣町に移った程度やなと。

戦前は、青く塗りつぶした所が島になっており、島ごと遊里でした。遊郭は掘や塀で娑婆と隔離されることが多いのですが、松島は天然の川が境界線になっていました。

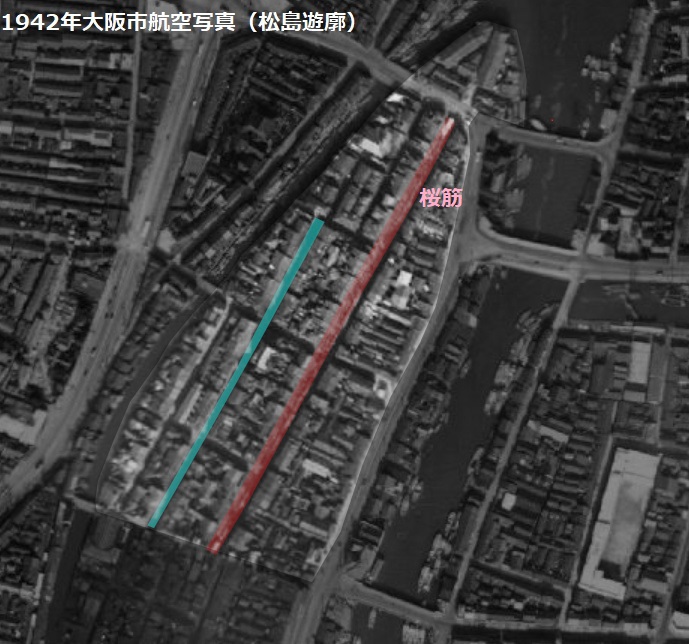

松島遊郭のメインストリート、桜筋

戦前の航空写真から見た松島遊廓ですが、松島のメインロードは「桜筋」、赤く塗った部分です。

桜筋は新吉原の仲之町通りを見本に作られ、通りの真ん中に桜の木を植えたところからその名前がつけられました。

非大阪人のために解説しておくと、「筋」とは道のこと。

大阪の道は、南北方向への道は「筋」と呼ばれます。戦前の繁華街だった「堺筋」、現在の大阪のメインロード「御堂筋」がそうです。

大阪市内の人、いや市内の人間ではない私もそうですが、道案内する際には

この筋をまっすぐ行って、どんつき右に曲がって…

こんな風な言い方をします。

大阪のこの習慣を知らない人は、

す、筋ってなに?

ってことになりかねませんが、別に筋肉のことではありません。

そんなことはおいといて、

その「桜筋」に面した仲之町1丁目と2丁目には、その昔木造2階建て3階建ての建物がズラリと並び、それも吉原を模して造られたそうです。

「『松島遊廓』と書かれた大門をくぐると、大通り道幅6間半(約12m)、中央帯には桜の木が植えられ奥を行くのに延長約220間(約360m)という大きさだった」

という大通りで、今の堺筋の幅が12間(約21.8m)だそうなので、その半分ちょっとくらいの広さだったということですね。

松島遊郭桜筋2.jpg)

戦前の松島遊廓の桜筋を写した有名な写真の一つです。もちろん当時カラーフィルムはないので、白黒写真に着色したものです。時期は不明なものの、提灯の飾りなどから何らかの戦争の直後か最中、人力車があるとこを見ると日清戦争か日露戦争の頃(明治後期)と推測します。

「木の摩天楼」が道沿いに並び、更に「黒のハイヤー」ならぬ「黒の人力車」がズラリと並んで客待ちをしている光景だけでも、松島の繁栄っぷりがわかります。

そして、この絵ハガキだけ見ると、

なんや、道幅そんな広くないやん

と思うでしょう。実はこれ、「片道」だったりします。

上の絵ハガキの右側、家の塀のようなものは桜筋の「中央線」で、その右側にもう一つ、同じ幅の道があったということです。

『松島遊廓沿革誌』によると、松島遊郭の貸座敷は桜筋の他にも一本尻無川側に集中していました。航空写真上の水色で示した筋ですが、桜筋ほど道幅は広くないものの、松島遊廓もう一本目のメイン通りだったと思われます。

現在に残る遊郭跡の「桜筋」

そんな松島遊廓も、上述のとおり妓楼一棟残さぬくらいに焼き尽くされ、当時を偲ぶものは何一つ残されていませ…。

いや、ちょっと待てよ。

実際に遊郭跡を自分の足で歩き、自分の目で確認していくいると、ん?と引っかかるものを感じました。

遊郭跡の道は碁盤の目の如く整理されているものの、道幅は概ね狭く一方通行となっています。

が、道幅が他の道より広い筋が、この界隈に一本だけ存在するのです。

この筋…もとい道だけ道幅が広く、2車線なのです。

ちゃんと中央線もあり、一方通行ではない。何故かこの筋だけこうなのです。

戦前の地図とGoogle mapを照合してみると、ここがかつての桜筋跡と一致。

道幅が広いのは、おそらく日本一の遊郭のメインロードだったからでしょう。

さすがに「道幅6間半」はどこへやらですが、こんなところで「遊郭跡」と出会う自分の直感に乾杯。

遊里史に興味がある人は、概ね当時の建物、つまり貸座敷や赤線カフェー建築に目が向くと思います。かく言う私もそうでした。

が、時間が経つにつれ当時の建物も消えていき、探すことは困難となっています。

この遊郭跡には建物は残っていないんだ、ならいいやとフィールドワークをしないのは非常にもったいないこと。

他の人が発見していない「気づき」に気づくことがあるかもしれないから。

なぜなら…

7〜8年ぶりに歩いてみても、こんな発見があるから。

「花園」とは戦前にあった花園町のこと。

「桜筋」の南にあった町名で、当然ここにも妓楼が、昭和初期でも軽く50軒以上ありました。

戦後の町名変更で旧松島界隈は「千代崎」という地名に変更され、遊郭時代からの花園町の町名は消えてしまいました。

が、探せばさりげなく、街角の片隅にかつての町名が残っていたりするのです。

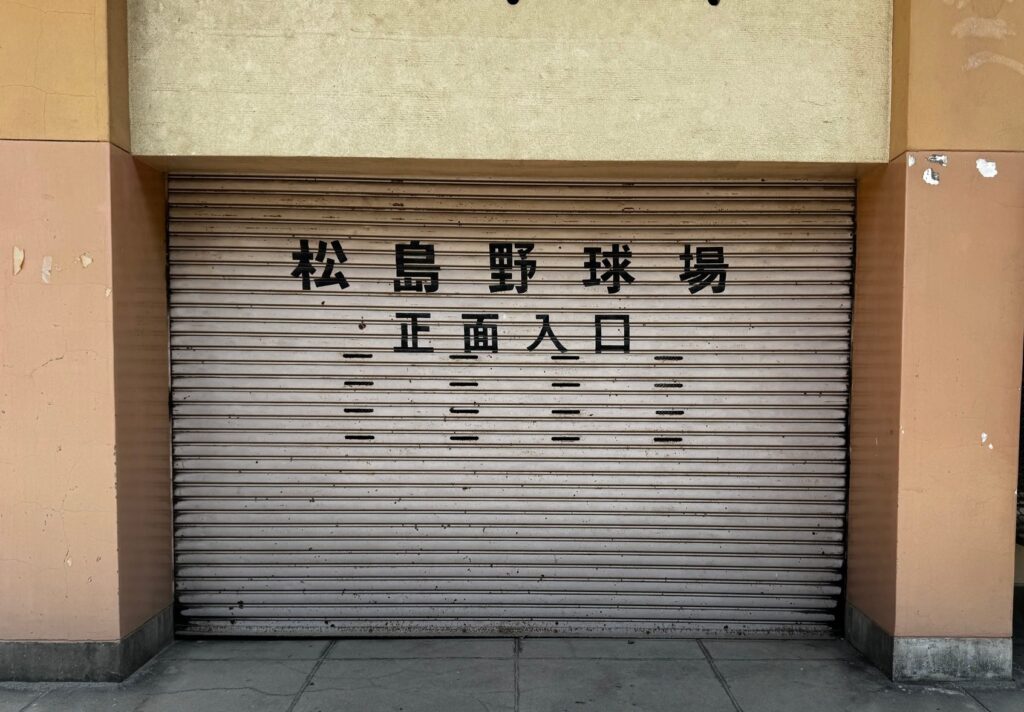

「桜筋」跡を北上すると、現在は野球場にぶち当たります。

ここの名称は「松島公園」。野球場の名前も「松島野球場」。

松島遊郭が消え、「松島」という地名も消えてしまった現在、ここが唯一残る「松島」です。

遊郭事務所跡

遊郭の北端、江戸時代には「松が鼻」があった場所には、遊廓事務所がありました。

遊郭事務所は、現在は埋め立てられた尻無川沿いにあり、「赤線のカフェー10軒か15軒分は建った」(『松島新地誌』)というくらいの大きさ。

中にはちょっとした市町村並みの規模の議会もあり、遊郭を5つの「選挙区」に分けた「総選挙」など、東京の区議会選挙並みの自治が行われていました。

東京の吉原遊郭は、楼主の脱税などの経済犯罪や客とのトラブル程度なら、

あんたらで処理していいよ

と多少の治外法権を認められていました1。

吉原はそれを誇りにしていて、それだけに吉原の名を汚す輩には、楼主だろうと客だろうと遊女だろうと容赦なかったといいます。

大阪の松島は果たしてどうだったのだろうか?

大阪府警がそんな許可を出した記録も資料もないですが、「市議会並みの議会」に「総選挙」があったくらいなので、ある程度は認められていたのかもしれません。

そんな遊廓事務所も、大阪大空襲で焼失。跡地は松島公園の一部となっています。

遊里跡の西側、かつて松島の西側を流れていた尻無川の跡です。

いつ埋め立てられたのかは知りませんが、『松島新地誌』が刊行された昭和33年(1958)時点で埋め立てられており、赤線があった九条地区と陸続きになっていることが書面でわかります。

右側に竜宮城のような門構えの「竹林寺」があります。

ここには大阪大空襲で亡くなった松島の遊女の菩提を弔った無縁塚があります。巻末にあるブログリンクをご覧下さい。

松島天神ー遊郭時代からあった神社

遊郭の南端にあった天満宮(松島天神)です。遊里の神社ときたらお稲荷さんが鉄板ですが、ここは「学問の神様」。

『松島新地誌』にもこの天満宮の由来が書いており、明治8(1875)年に本田(「ほんだ」でなく「ほんでん」)地区からここに移ってきたようです。

それから松島の栄枯盛衰を見守り続けてきましたが、例の空襲で全焼。その上更にその境内に無法者が不法占拠してしまい、『松島新地誌』が発行された昭和30年代前半もバラック小屋が立ち並んでたそうです。

現在は、そんなスラム街のようなバラック群もなく、天神さんもすっかり小さくなってしまいました。

松島遊郭の南限を過ぎてさらに南下すると見えるものは…

京セラドームです。

京セラドームより少し北の少し北に市立西中学校がありますが、そこの北側の道が戦前は川であり、そこから北が旧松島遊郭でした。これでだいたい松島の規模と位置関係がわかることでしょう。

コメント