和歌山にあった私娼窟

昭和初期の時点で、全国には法的に定められた遊廓が最大541ヶ所存在していました。内30ヶ所は、貸座敷の免許だけで実際は稼働していない「幽霊遊廓」なので、実質511ヶ所だったのですが、それでも500ヶ所以上存在していました。

一道府県あたり平均10ヶ所あったという計算になる遊廓の中でも、ちょっとした変わり者の県がありました。それが茨城県と和歌山県。

何が変わり者かというと、ここには県庁所在地かつ陸軍聯隊所在地に遊廓がなかったこと。

「陸軍聯隊あるところ遊里あり」は遊里史の鉄板です。それには兵隊が街娼・私娼に手を出してくれると困るという性病予防の意味があったのですが、その鉄板に当てはまらない例外が上の2県。

茨城県の事情は未調査につきわかりませんが、和歌山県の遊廓は新宮・紀伊大島・そして由良の3ヶ所のみ。和歌山市には遊廓が存在しなかったのです。

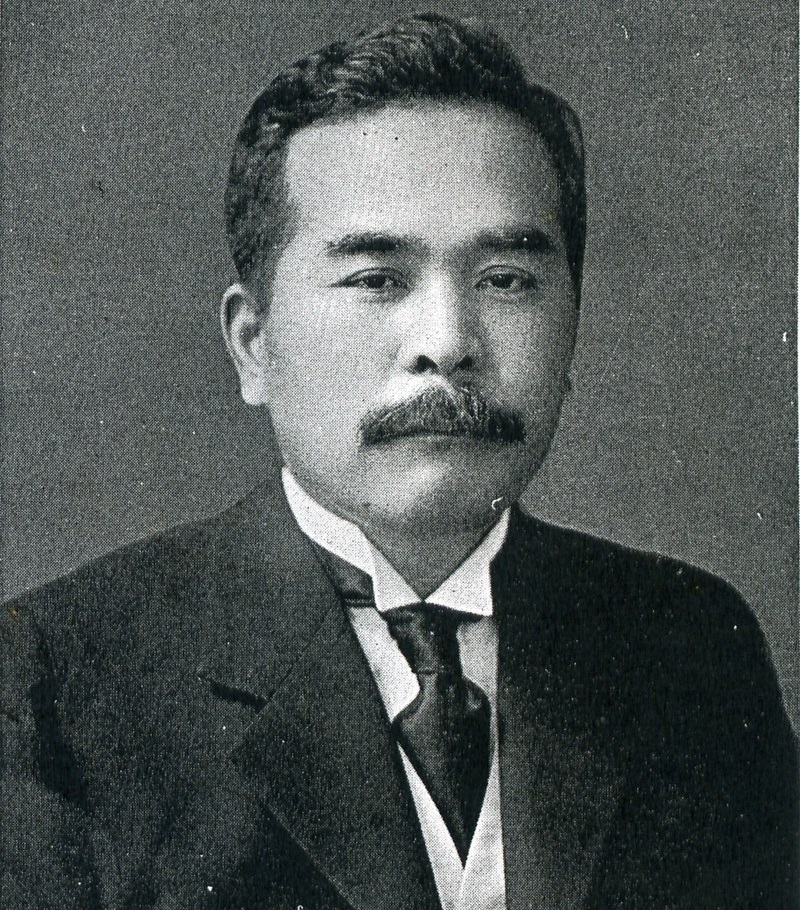

和歌山市に遊郭が作られなかった理由の一つに、松山常次郎(1884-1961)という人物の存在があります。

彼は和歌山県選出の衆議院議員で、現在でも記念館があるほどの和歌山の名士でした。

そして、彼のもう一つの顔は…ゴリゴリのフェミニスト。

彼はクリスチャンとして博愛主義の立場に立ち、女性の立場の向上や婦人参政権、そして廃娼運動にかかわりその方面ではかなり有名な人だったそうです。

そんな人が地盤にしている和歌山県、そりゃ遊郭増やそうものなら松山が全力で潰してきますわな。

和歌山市には陸軍の連隊も置かれたのですが、和歌山市に遊郭作ってくれ~というリクエスト、陸軍から絶対あったはずです。しかし、結果

が、これはあくまで「公娼」の話。私娼、言ってしまえば「モグリ」の売春窟は和歌山市にいくつか存在していました。

その中でも有名なのが、現在でも現役の天王新地。

上記では、今まで謎だった天王新地の「誕生日」を明らかにしましたが、和歌山市にはもう一つ、天王新地と対になるような新地が存在していました。

そのもう一つの名は阪和新地。

阪和新地とは

阪和新地の「誕生日」も、前述の天王新地のように戦前の新聞記事をまさぐれば出てくるかもしれませんが、残念ながら現在はそんな暇もありません。

しかし、色んな資料をまさぐってみた結果、天王新地より2年後の昭和7年(1932)だということが判明しました1。

阪和新地創設と共に阪和共立検番も設けられ、その創設に尽力した宇治田芳祐という人物の名前が残っています。

天王新地とほぼ同時期に誕生した阪和新地、遊廓なき和歌山市にあっては「第二の新地」として大いに賑わったと想像できます。

それは何故か。

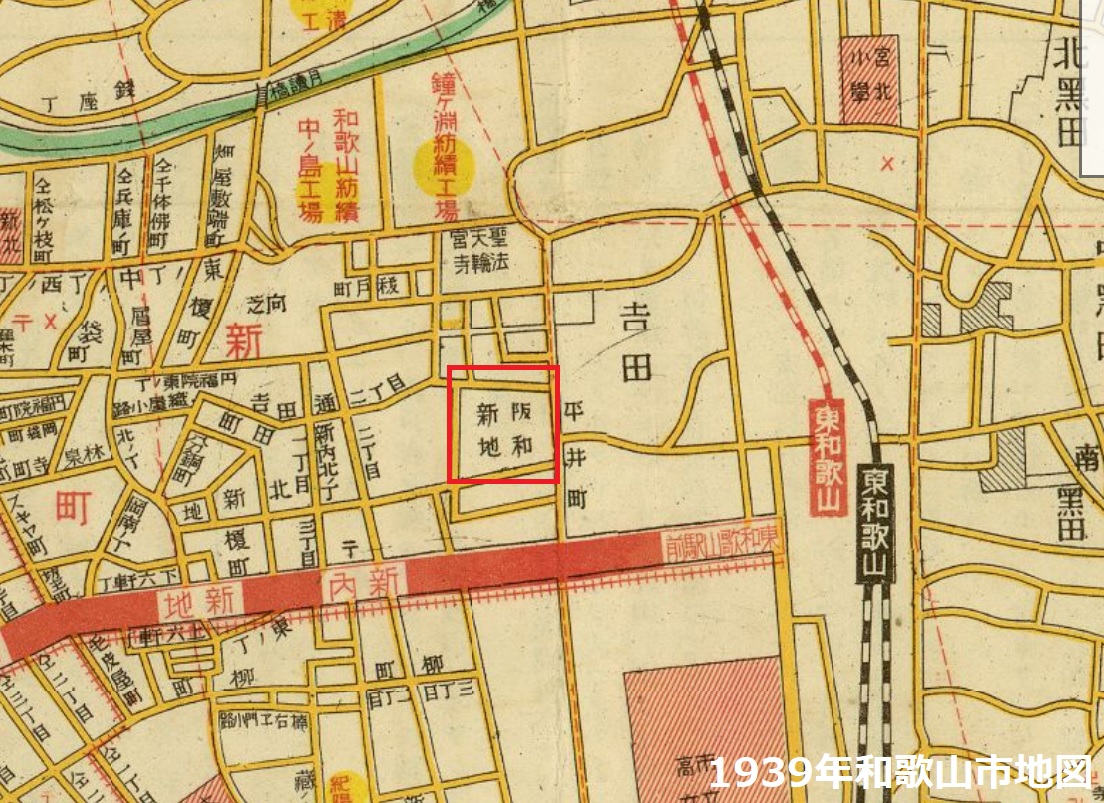

まずは場所。東和歌山駅の目の前に位置する絶好のロケーションなのです。地図では少し離れた場所にありそうですが、何のことはない、駅前を南北に走る北大通りを渡ってすぐの場所にあり、現在でも徒歩3分ほど。

(和歌山市立博物館の資料より)

当時の和歌山駅前はこんな風になっており、私鉄だった阪和電鉄の駅舎は省線とは別にありました。左側の阪和電鉄の方が、鉄筋コンクリートと当時流行の曲線をふんだんに使っている分、右側の省線の駅舎より立派に見えます。

戦前の阪和新地の案内パンフにも、このとおり。これは文句なしの「駅前遊郭」…もとい、阪和新地は遊郭ではないので「駅前私娼街」か。

また、当時は「和歌山駅」の名前こそ別にありましたが、東和歌山駅は阪和電鉄の開通で大阪からダイレクトに人を運べるようになり、阪和間の輸送を独占していた和歌山市駅から人の流れが変わったと思われます。

なので、大阪からの客も多数流れ込んできたことは、容易に想像がつきます。間接的な証拠に、阪和新地は「和歌山の玉の井」と呼ばれ大阪からの客も少なくなかったそうです。

無料版はここまで!

有料内は、阪和新地の店名や全芸妓の一覧、戦後の赤線時代の店など情報・資料がてんこ盛り!

コメント