萩遊郭の歴史

萩遊郭は長州藩の時代から存在していました。が、芳和荘がある浮島地区ではなく、萩市街から遠く離れた越ヶ浜地区でした。

そこは漁師や海運業者が集まる萩のウォーターフロント、江戸時代には西廻り航路の商港、風待ちの港として多くの船で賑わいました。ただし、小川国治 「西廻り海運と港町の整備」(『転換期長州藩の研究』、1996年、思文閣)によると、大型廻船は山陰沖を一気に渡り萩を通過していたそうです。

人が集まり賑わうところには、自然発生的に歓楽街、遊里が形成されます。その上、海に出ると人の肌が恋しくなるそうです。

「フネが港に戻った時には、『3本足』で立ってたものさ(笑」

と回想した海の男もいました。漁師でも船員でもなく、元大日本帝国海軍中佐ですけどね(笑

越ヶ浜地区の遊郭は明治中期まで存在していたのですが、明治42(1909)年に芳和荘がある浮島地区、現在の東浜崎町の一郭に移転。弘法寺というお寺があったことから、「弘法寺遊郭」と呼ばれるようになりました。

しかし、越ヶ浜遊郭の方は、萩市街地への移転の際、貸座敷免許地の免許を返上したわけではなかったようです。

『山口県統計書』を見ると、数軒・数人だけなものの、移転後数年間は貸座敷・娼妓ともに残り、大正2年(1913)まで存続していました。同年10月より統計上の数字が切れているので、9月が越ヶ浜遊郭の真の終焉の時といってもいいでしょう。

芳和荘が作られたはっきりとした期日は不明ながら、だいたい大正初期と言われ、遊郭時代は「長州楼」という屋号でした。

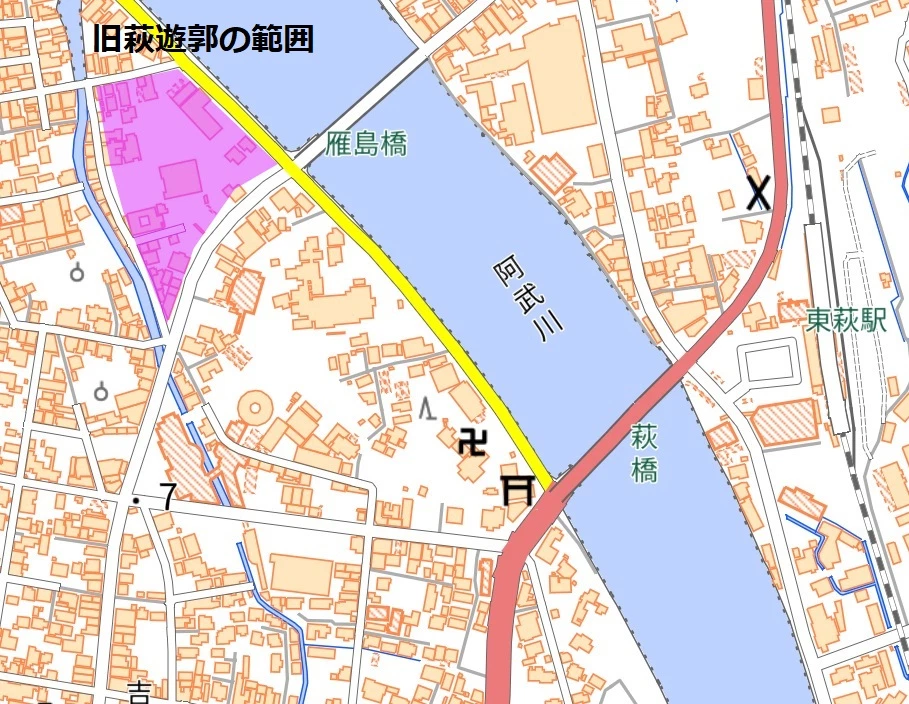

芳和荘のご主人いわく、赤で塗った範囲が遊郭街だとのこと。そして、元遊郭の建物は芳和荘以外残っていないとのこと。残念無念。

とはいえ、芳和荘自体が良い保存状態で残ってること自体、奇跡に近い。動画に出る2階客室部分の手すりの部分は建設当時そのまま、それでもまるで10年前くらいに作られたかのような新鮮さを保ってます。よほどいい木材を使い、萩遊郭の中でも贅を尽くした妓楼の一つだったのだろうと。聞いた話によると、大工の棟梁3人に作らせ、それぞれ競わせたのだと伝えられています。

逆に言えば、もし残っていたら他の貸座敷も見てみたかったなと惜しい気持ちもあります。

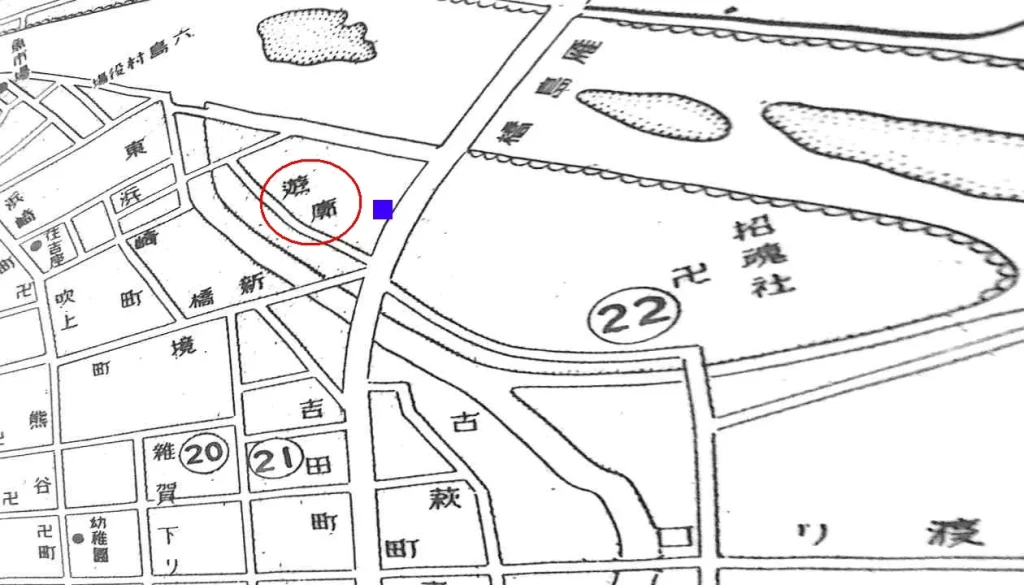

『昭和前期日本都市地図集成』という本から抜粋してきた、1930年代前半の萩市の地図です。地図にくっきり「遊廓」と書かれとることがわかります。

この地図の「廓」の文字あたりに芳和荘があり、青い■を加えた所にはファミレスのジョイフルが建ってます。

現地資料による昭和初期の萩遊郭の貸座敷位置図が掲載されています。昭和5年(1930)の『全国遊廓案内』によると「貸座敷10軒、娼妓約40人」とのことですが、内務省警保局(現警察庁)が公権力を使って調査した同時期の数字では、「貸座敷8軒、娼妓24人」。『山口県統計書』の昭和4年末の数字は「貸座敷8軒、娼妓25人」と一次資料での数字はほぼ一致。こちらの数字の方が信頼に値します。

地元資料の地図には6軒しかないですが、遊郭は出入りが激しく数字が安定しない業界な上に、資料のソースは地元の人の記憶。多少の誤差はやむを得ない。

芳和荘のご主人の言うとおり、萩遊廓跡を歩いても確かに芳和荘以外に当時の妓楼は残ってません。が、遺物というか残骸というか、レアなものがかつては残っていました。

それがこちら!

さて、ここにはある文字が書かれていました。それは何でしょうか?

さて、ここには何が書かれていたのか!?

続きをどうぞ!

コメント